n° 66 – juillet 2025

Sommaire

- Editorial

- Note sur un cadran solaire diptyque de poche découvert au château du Schoeneck

- 1525 – Dictionnaire de la guerre des paysans. En Alsace et au-delà

- Un palais classique pour sainte Odile - La grande rénovation du sanctuaire du Mont Sainte-Odile par l’architecte Robert Danis

Editorial

NOTRE-DAME DE PARIS, LIBRES PROPOS SUR UNE RESTAURATION

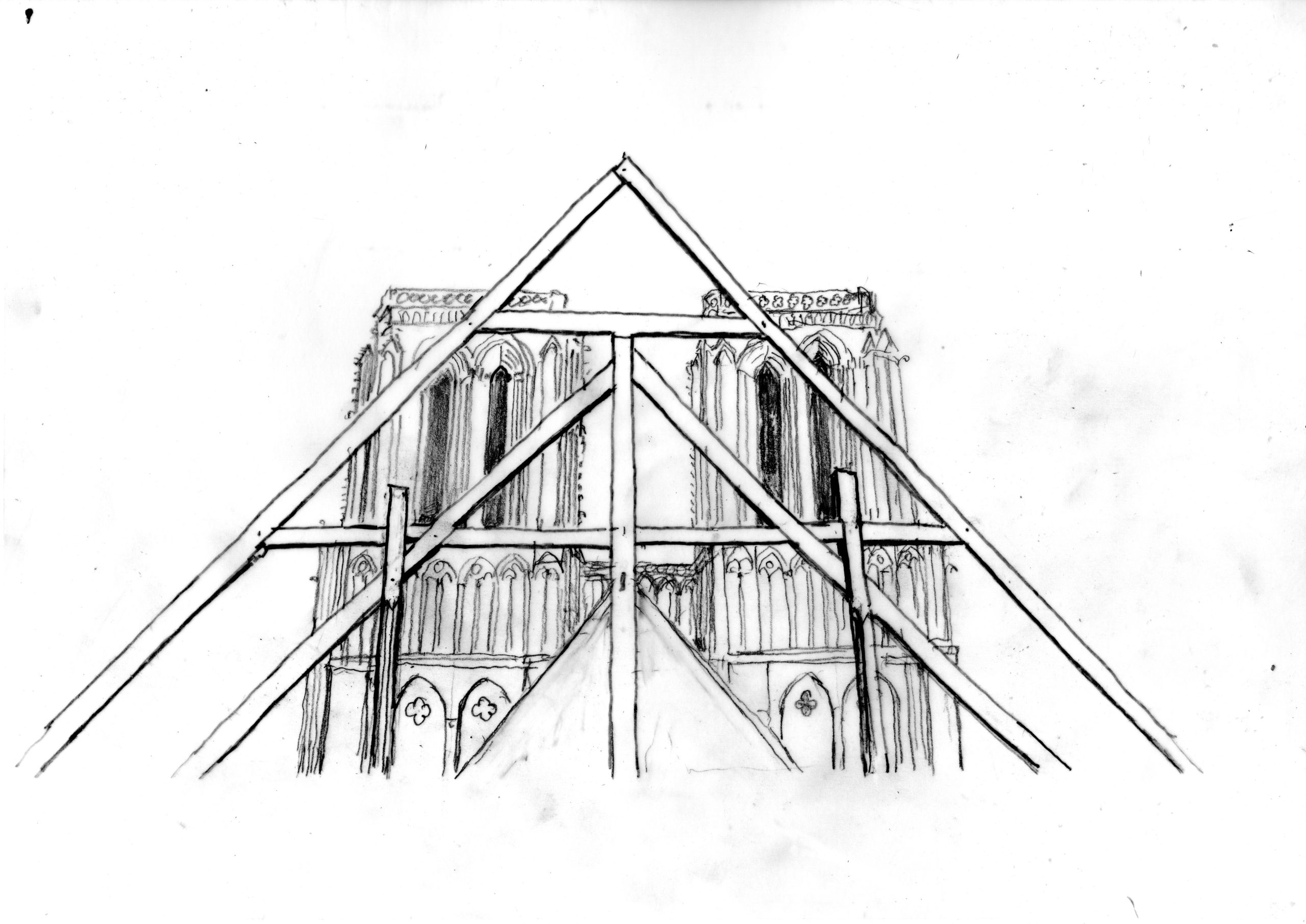

Le 15 avril 2019 la toiture et la flèche disparaissent dans les flammes, évènement intense et inexorable, un show incandescent retransmis en direct et en mondiovision.

Les cendres étaient encore fumantes que spontanément une vingtaine d’architectes de toutes nationalités, avides de montrer leur créativité, dessinent des projets modernes de restauration. Beaucoup pêchaient par irréalisme et incompatibilité avec le contexte architectural, certains même tenaient du gag. De son côté, Emmanuel Macron appelait de ses vœux un geste architectural contemporain dans le cadre du processus et la composition de la restauration. L’art dit « contemporain » est ivre de son propre vide pour reprendre une expression du philosophe et historien d’art Marc Fumaroli. Eût-ce été folie de voir s’établir dans le ciel parisien l’œuvre d’un plasticien d’aujourd’hui ? …

Quoiqu’il en soit, le pouvoir décisionnel a opté pour une reconstruction stricte à l’identique, formes et matériaux. Sage décision pensons-nous et d’ailleurs semble-t-il conforme à l’avis d’une majorité de l’opinion publique. Notons que la restauration du XIXe siècle fut réalisée dans un contexte différent. La jeune Commission des Monuments Historiques n’avait pas encore une déontologie bien cernée et on peut même dire qu’elle laissa quasi carte blanche à Viollet-le-Duc, leadership de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Ses interventions furent loin s’en faut d’une rigueur archéologique. A l’intérieur, les restaurations les plus délicates touchèrent à la forme des baies que l’architecte chercha à restituer dans leur aspect qu’il pensait être celui du XIIe siècle. Il accumula erreurs et approximations notamment concernant celles des tribunes et des petites roses de la croisée. Par ailleurs, il agrémenta l’édifice d’un grand nombre d’éléments de décor et de statuaire restitués ou totalement inventés. Quant à la flèche médiévale qui avait disparu et dont le projet prévoyait une restitution dans son aspect initial, Viollet-le-Duc proposa en cours de chantier une nouvelle flèche bien plus haute, fortement inspirée de celle d’Amiens, d’un style plus tardif du XIVe siècle. Néanmoins cette nouvelle réalisation et totale recréation de 1864 était plus belle, plus svelte, plus orgueilleuse. Elle culminait à 96 mètres, peut-être pour égaler le plus haut monument parisien de l’époque, la chapelle Saint-Louis des Invalides. En soi, l’on peut dire que cette flèche était une réussite esthétique et qu’elle était parfaitement intégrée dans la composition volumétrique de Notre-Dame. Aurait-on pu faire mieux, rien n’est moins sûr.

Suite au récent incendie, la restauration a commencé sans tarder, dès mai 2019. Très tôt aussi, le chef de l’État déclare « En cinq ans, nous le rebâtirons ! », paraphrasant les paroles d’un ancien grand de ce monde (« détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai »). Saluons au passage le professionnalisme de ses conseillers qui avaient estimé le défi réalisable face à un chantier aussi vaste et complexe non exempt des aléas propres aux constructions sinistrées. La restauration a été menée sans qu’aucune investigation et étude n’aient été négligée, analyses statiques, physico-chimiques, métrologiques et bien sûr fouilles archéologiques. Toutes ces interventions ont pu être menées sans gêne, précipitation ou négligence grâce à une coordination bien gérée. En ceci, on peut dire que ce fût un chantier exemplaire. Les inévitables polémiques en cours de chantier ont été mineures et résolues favorablement.

Le coût total des travaux avoisine le milliard d’euros. Le financement a reposé sur deux sources, une souscription nationale et des dons versés directement à l’établissement public en numéraire, en nature ou via le mécénat. Les dons se sont élevés à 846 millions, provenant de 340 000 donateurs, particuliers, entreprises et institutions de150 pays, ce qui est considérable et exceptionnel et a permis de sécuriser le financement. Compte-tenu de la TVA qui retourne dans les caisses de l’État, ce dernier voit sa charge considérablement réduite.

Le projet est désormais abouti, avec la réouverture récente du monument. Mais si le chantier n’a pas connu d’anicroche, il s’en profile une à l’heure actuelle. Elle est liée à la restauration des vitraux des six chapelles Sud. Le chef de l’État, soutenu par l’archevêché, avait manifesté le désir de laisser dans l’édifice un témoignage visible de cette grande restauration du XXIe siècle, en l’occurrence la pose de vitraux contemporains dans ces chapelles actuellement dotées de verrières en grisaille dues à Viollet-le -Duc, stylistiquement tout à fait bien intégrées et qui, plus est, en bon état. Ce projet a été rejeté à l’unanimité par la Commission Nationale d’Architecture et du Patrimoine, l’instance légale en matière d’autorisation de travaux sur les Monuments Historiques. Emmanuel Macron a néanmoins décidé de passer outre à cet avis, en droit uniquement consultatif. Il a choisi huit artistes dans le cadre d’un concours dont la lauréate retenue à l’unanimité est l’artiste Claire Tabouret, associée au maître-verrier Simon Marq. Mais en association avec la Fondation du Patrimoine, le journaliste Didier Rykner a initié une pétition contre le principe même de ce projet, en vue de déposer un recours auprès du Tribunal Administratif. Cette pétition a reçu 260 000 signatures à ce jour. Affaire à suivre donc ...

Daniel GAYMARD

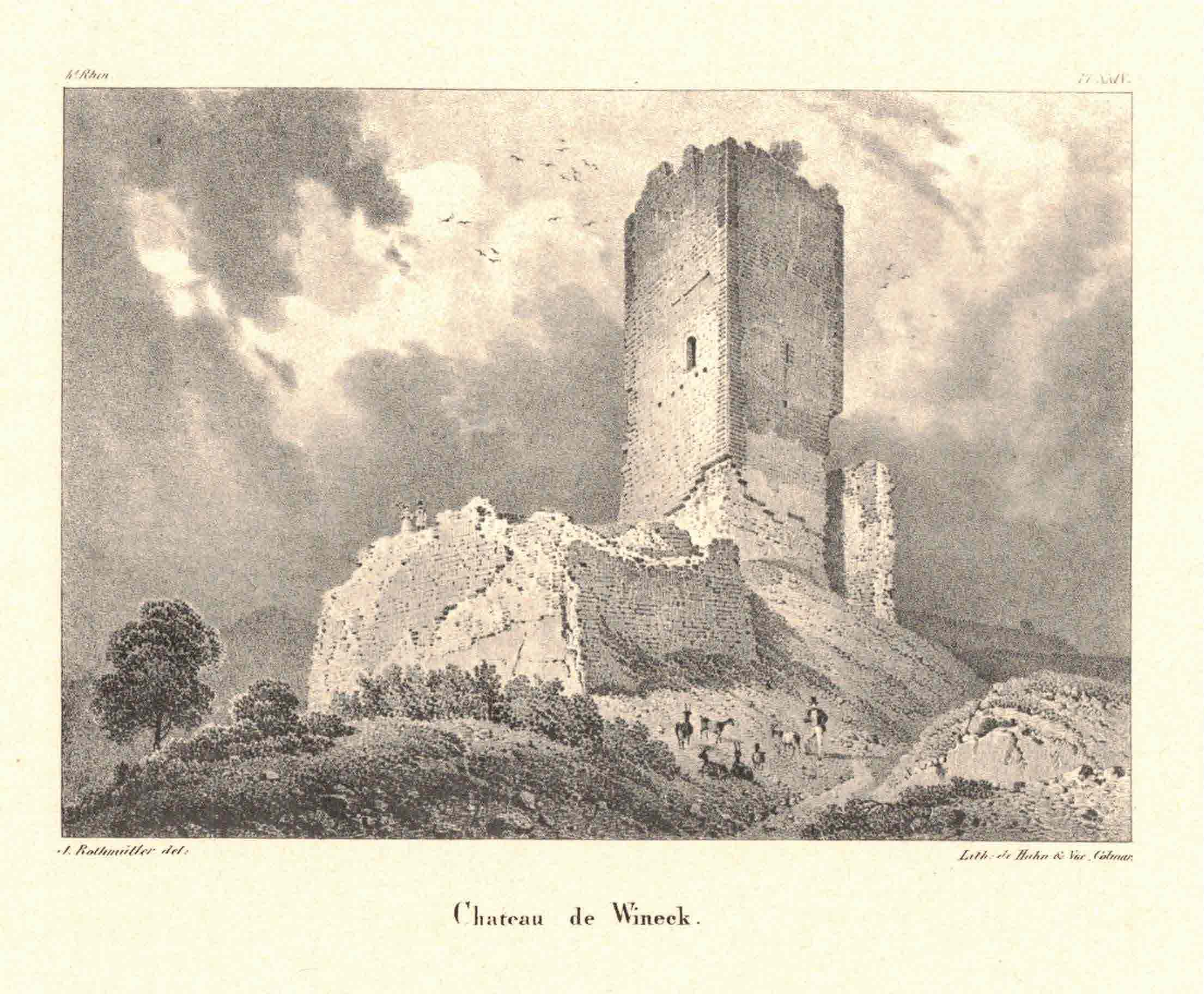

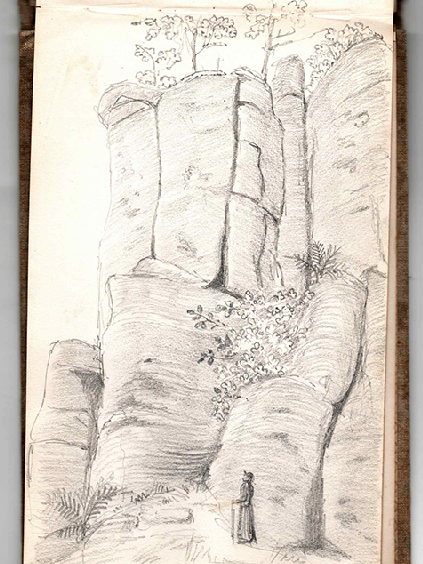

Note sur un cadran solaire diptyque de poche découvert au château du Schoeneck

Lors de travaux de consolidation menés sur le site du château du Schoeneck, les bénévoles de l’Association Cun Ulme Grün ont trouvé un fragment d’un cadran solaire diptyque, de la taille d’une boîte d’allumettes. D’après les recherches effectuées, cet instrument à mesurer le temps pourrait être daté entre le début de la Renaissance et la fin du XVIIe siècle.

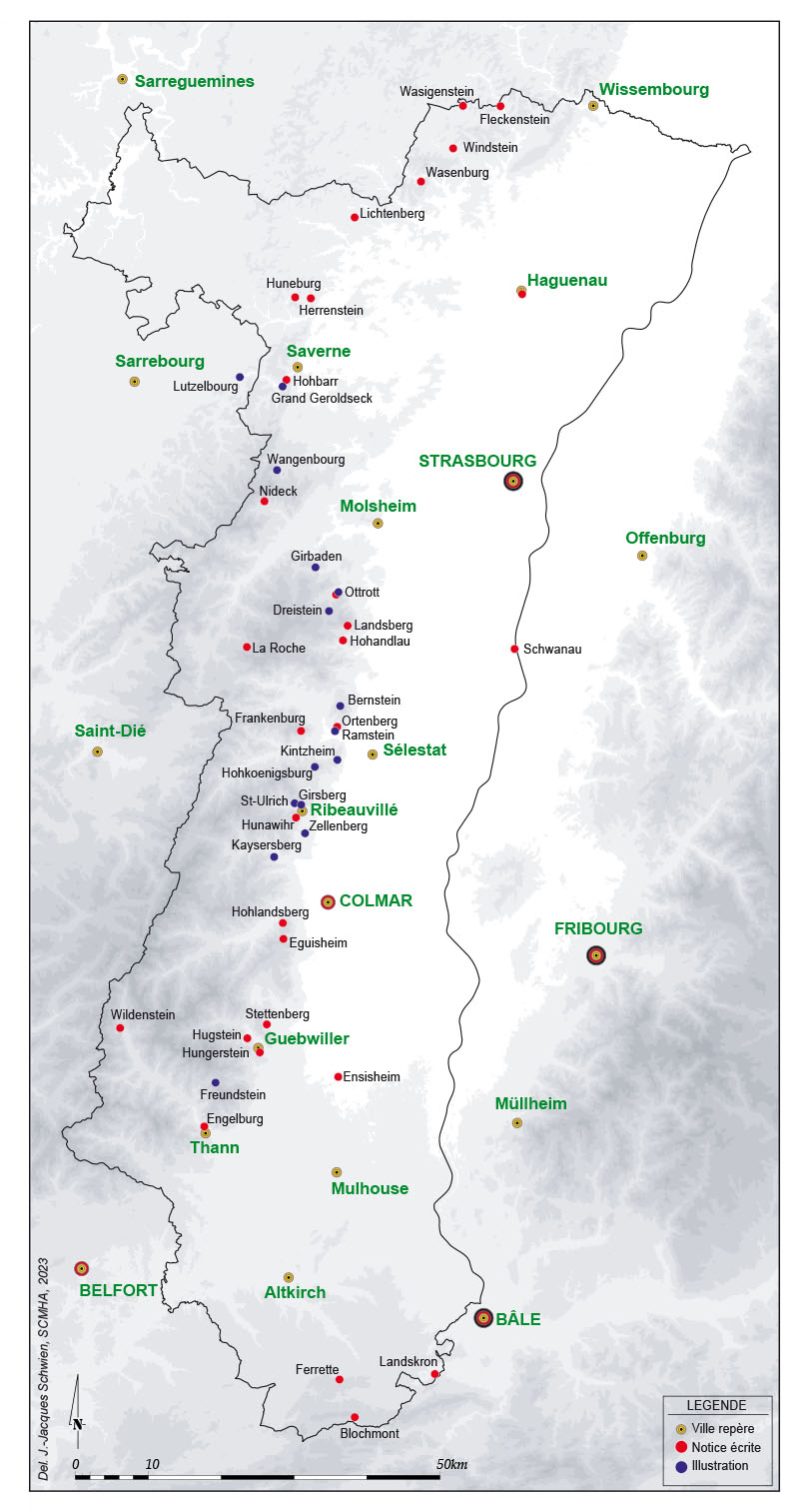

Afin de contextualiser la découverte, voici quelques lignes pour décrire le château et son histoire. Le château du Schoeneck est situé sur le territoire de la commune de Dambach-Neunhoffen, canton de Reichshoffen, arrondissement de Haguenau. Il est implanté sur une colline appelée Fischerberg et culmine à une altitude de 380 mètres. Sa construction sur une barre rocheuse lui confère ainsi l’aspect caractéristique des châteaux des Vosges du Nord.

Le château fut sans doute édifié aux environs de 1200. Il est mentionné plus tard comme propriété de l’Évêché de Strasbourg. Par la suite, l’évêque Frédéric de Lichtenberg le remet en fief à sa famille. L’évêque Jean de Lichtenberg y engage des travaux au XIVe siècle. Le site passe ensuite aux comtes de Deux-Ponts-Bitche lesquels, vers 1547, chargent les sires de Durckheim de moderniser son système défensif. En 1570, il revient à nouveau aux Hanau-Lichtenberg. Il est considéré comme l’un des rares châteaux forts alsaciens à avoir résisté aux ravages de la guerre de Trente Ans.

Contexte archéologique (d’après les informations fournies par l’association)

Lors de l’aménagement d’une petite plate-forme afin de stocker les énormes blocs de pierres à bosse contre le mur d’enceinte sud, les membres de l’association sont tombés sur un appui de fenêtre encore en place et quelques marches de l’escalier qui menait au chemin de ronde.

La stratigraphie dans laquelle l’objet a été mis au jour est composée essentiellement de blocs de pierres à bosse provenant de la tour du logis supérieur sud. Seuls trois objets ont été découverts1 :

- une assiette creuse en étain avec une estampille (non identifiée),

- un jeton de compte de Nuremberg frappé par Wolf Lauffer (Rechenpfennig Macher) ; il pourrait s’agir de Wolf Lauffer III, qui a exercé son métier de 1650 à 1670 (identification effectuée par Paul Greissler),

- ainsi qu’un fragment de cadran solaire de poche.

Les cadrans solaires : définition et typologie

Le cadran solaire est un instrument dont la fonction est de mesurer le temps solaire, par le déplacement de l'ombre d’un style (gnomon) projetée sur une surface plane (le plan du cadran). Le style est généralement constitué d’une tige de métal, parallèle à l’axe de la Terre et pointant ver le pôle céleste. Le plan du cadran ou table est la surface où sont tracés les vingt-quatre méridiens ou lignes horaires. Si la fonction du cadran paraît simple, elle n’a cependant jamais cessé d’évoluer grâce aux découvertes astronomiques et à la diversité des réalisations. Un cadran solaire doit être adapté à la latitude. On utilise des tables pour calculer l’heure universelle à partir de l’heure solaire car le temps est irrégulier, puisque la vitesse apparente du soleil varie au cours de l’année. Les cadrans solaires étaient utilisés avant que l’usage des horloges et des montres ne se répande au cours du XVIIIe siècle2.

Plusieurs types de cadrans existent. Un cadran peut être portatif pour les marins, les voyageurs ; il peut aussi être lunaire pour connaître l’heure de nuit. Il prend place en de nombreux endroits, sur les façades, les places publiques ; sa position et son orientation peuvent compliquer sa mise en place si on veut le rendre fonctionnel. Le cadran solaire diptyque est un modèle portatif qui, ouvert, est constitué de deux cadrans, l’un horizontal et l’autre vertical sur lesquels figurent des lignes horaires dont le tracé dépend de la latitude. Lorsqu’il est correctement orienté, grâce à la boussole, l’ombre du style oblique permet de lire l’heure sur l’un ou l’autre des cadrans3.

Le cadran solaire du Schoeneck

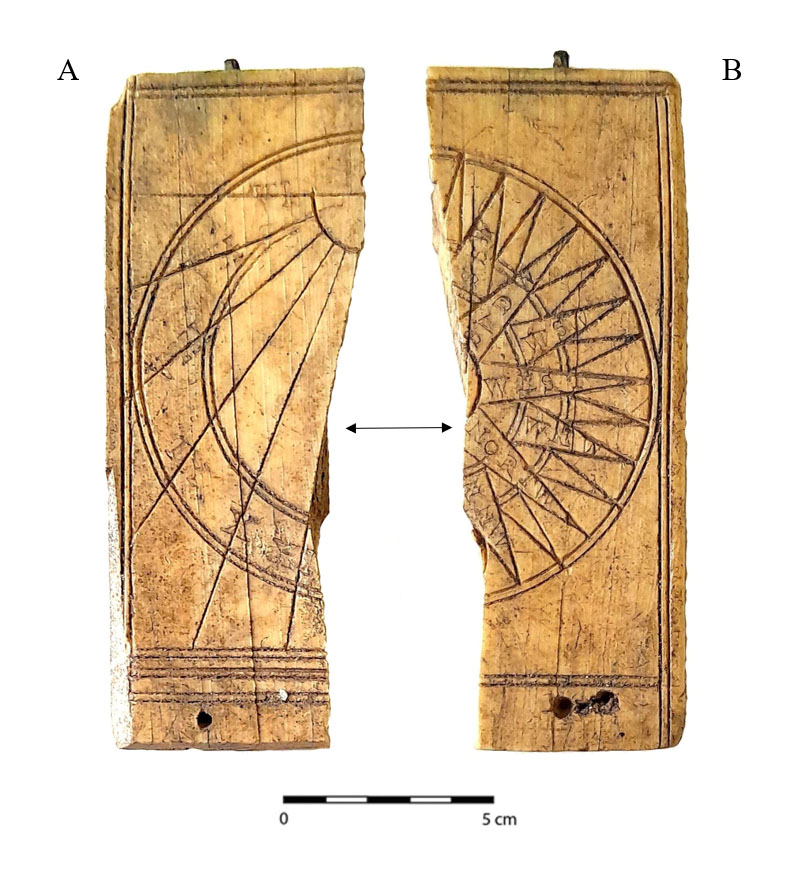

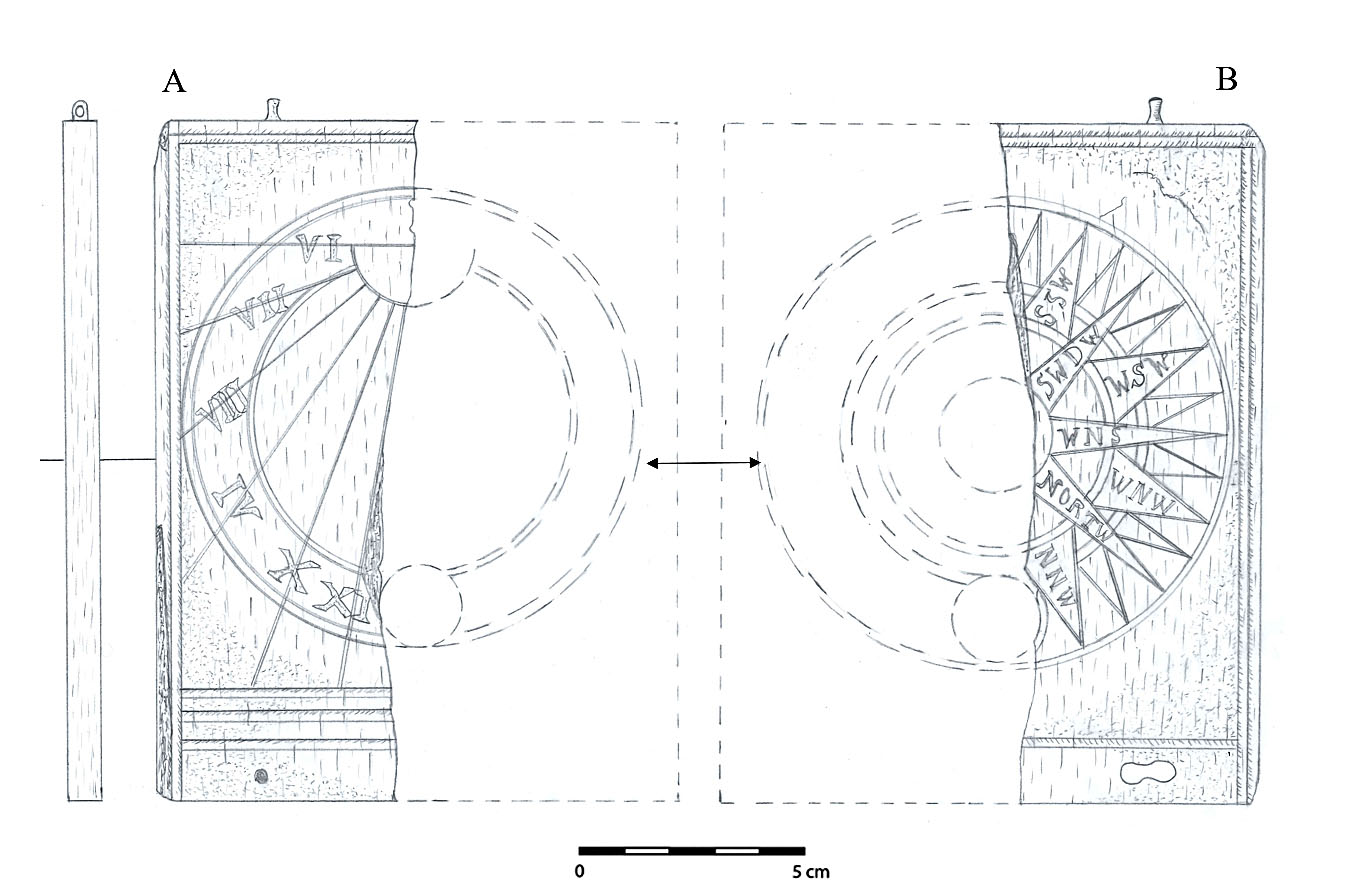

Le cadran solaire du Schoeneck a été réalisé à partir d’un morceau d’os ou d’ivoire. Il mesure 6,2 cm de long, 2,5 cm large pour une épaisseur de 4 mm ; son poids est de 6,22 grammes. En examinant la tablette sous la loupe binoculaire, les lignes (ou nervures) qui caractérisent l’ivoire sont bien visibles. Au fil du temps, l’ivoire et l’os acquièrent une patine, avec des nuances liées à leur nature d’origine et aux conditions de stockage ou de découverte.

L’objet porte sur une de ses faces des incisions en lignes horaires (A) et, sur l’autre, une rose des vents directionnelle (B). Les graduations sur les surfaces de la tablette sont peu lisibles ; ce sont des chiffres et des lettres romains et ils ne semblent pas gravés, mais poinçonnés au moyen de matrices. Sur la face où se trouvent les lignes horaires, sont perceptibles deux petits trous par lesquels le gnomon (ou style) était fixé. Des trous situés au bas de l’objet, utilisés pour la charnière, suggèrent qu’une partie de ce cadran est manquante, ce qui le classe dans la catégorie des cadrans diptyques de poche. La tablette manquante était probablement équipée en son centre d’une boussole. Sur le haut du cadran est fixé un petit anneau en alliage cuivreux faisant partie d’un fermoir aujourd’hui disparu, qui permettait de bloquer les deux tablettes l’une contre l’autre lors du transport. En position d’utilisation, les deux tablettes en équerre tendaient le style (fil de laiton ou de bronze), qui projetait l’ombre sur les faisceaux horaires et donnait l’heure solaire du lieu. En tenant compte des dimensions du cadran et de la finesse des graduations, on peut dire que le graveur a prodigué du mieux possible tout son savoir-faire.

Quelques pièces de comparaison

Les cadrans solaires de poche diptyques apparaissent à la fin du Moyen Âge, comme en témoigne une miniature flamande peinte au milieu du XVe siècle. Dès 1480, à Nuremberg, sont cités des « compassiers », c’est-à-dire des fabricants d’instruments scientifiques, mais aussi de cadrans solaires. Les cadrans diptyques des XVe et XVIIe siècles sont généralement en bois recouvert de papier peint, mais parfois aussi en ivoire, en laiton ou en bronze et parfois même entièrement fabriqués en métal4. Ce type de cadran solaire restera en usage en Europe jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

D’après la base de données « Joconde » du Ministère de la Culture, recensant les collections des Musées de France, dix-huit cadrans solaires diptyques sont inventoriés dans les collections du château-musée de Dieppe, deux au musée d’Écouen, un au musée d’Autun, un au musée de Besançon, un au musée de Sarlat-la-Canéda et un autre encore au musée de Vendôme. La datation estimée pour ces objets s’échelonne dans une fourchette chronologique allant de la fin du XVIe au XVIIe siècle. Quelques cadrans sont signés, dont deux en dépôt au musée d’Écouen. L’un est daté de 1592 et a été fabriqué par Hans Troschel à Nuremberg (Franconie, Allemagne du sud) et l’autre, daté de 1627, a été réalisé par Hans Troschel le Jeune.

Les cadrans diptyques de Nuremberg, furent très à la mode aux XVIe et XVIe siècles dans le sud de l’Allemagne. En effet, entre 1559 et 1628, une école spécialisée dans cette production était implantée à Nuremberg. Quelques noms sont connus, tels que Hans III Tucher, Paul Reinmann, Hans Troschel, Leonhart Miller, Conrad II Karner. Notons encore que, pour le cadran du Schoeneck, les lettres en quadrata romaines sur le devant et à l’arrière de la tablette du cadran : NNW (Nord-Nord-West) et WNS (West-Nord-Sud) suggèrent une fabrication dans un atelier du sud de l’Allemagne.

En conclusion

L’objet étant incomplet, il est difficile de procéder à une étude véritablement approfondie. Il existe néanmoins des similitudes entre le cadran du Schoeneck et les productions des ateliers de Nuremberg, notamment en ce qui concerne son apparence, ses dimensions et les graduations réalisées en caractères matricés. Cependant, à défaut d’informations concluantes, son état initial et sa provenance sont hypothétiques. Il n’en reste pas moins que ce cadran solaire illustre parfaitement, par son niveau de sophistication, le savoir-faire des fabricants d’instruments scientifiques de l’époque. Le cadran est exposé à la Maison de l’archéologie des Vosges du Nord de Niederbronn-les-Bains, dans une salle dédiée au château du Schoeneck (N° inv. : MANB-11813)5.

Jean-Claude GEROLD

Notes

1. Association Cun Ulmer Grün, Rapport d’activités partiel au château du Schoeneck, 15 octobre 2007.

2. ROHR, René. Les cadrans solaires, histoire théorie pratique. Éditions Oberlin, Strasbourg, 1986.

3. PRÉVOST-BOURÉ, Pascal et MEGEL Jean-Jacques. La course de l’ombre ou l’histoire du temps. Maison de l’archéologie des Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains, 1999, p.6-9.

4. MILLE, Pierre. Un cadran solaire diptyque de poche. Revue archéologique du Centre de la France : Tours antique et médiéval. Lieux de vie, temps de la ville, 2007, p.228-230.

5. Mes remerciements vont à Marc Schampion et à l’association Cun Ulmer Grün, pour la transmission des documents nécessaires à la rédaction de l’article.

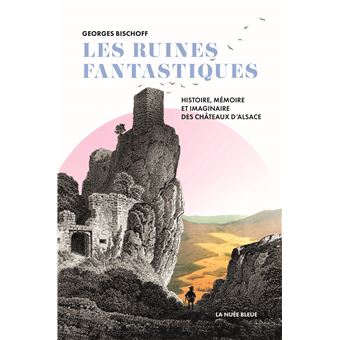

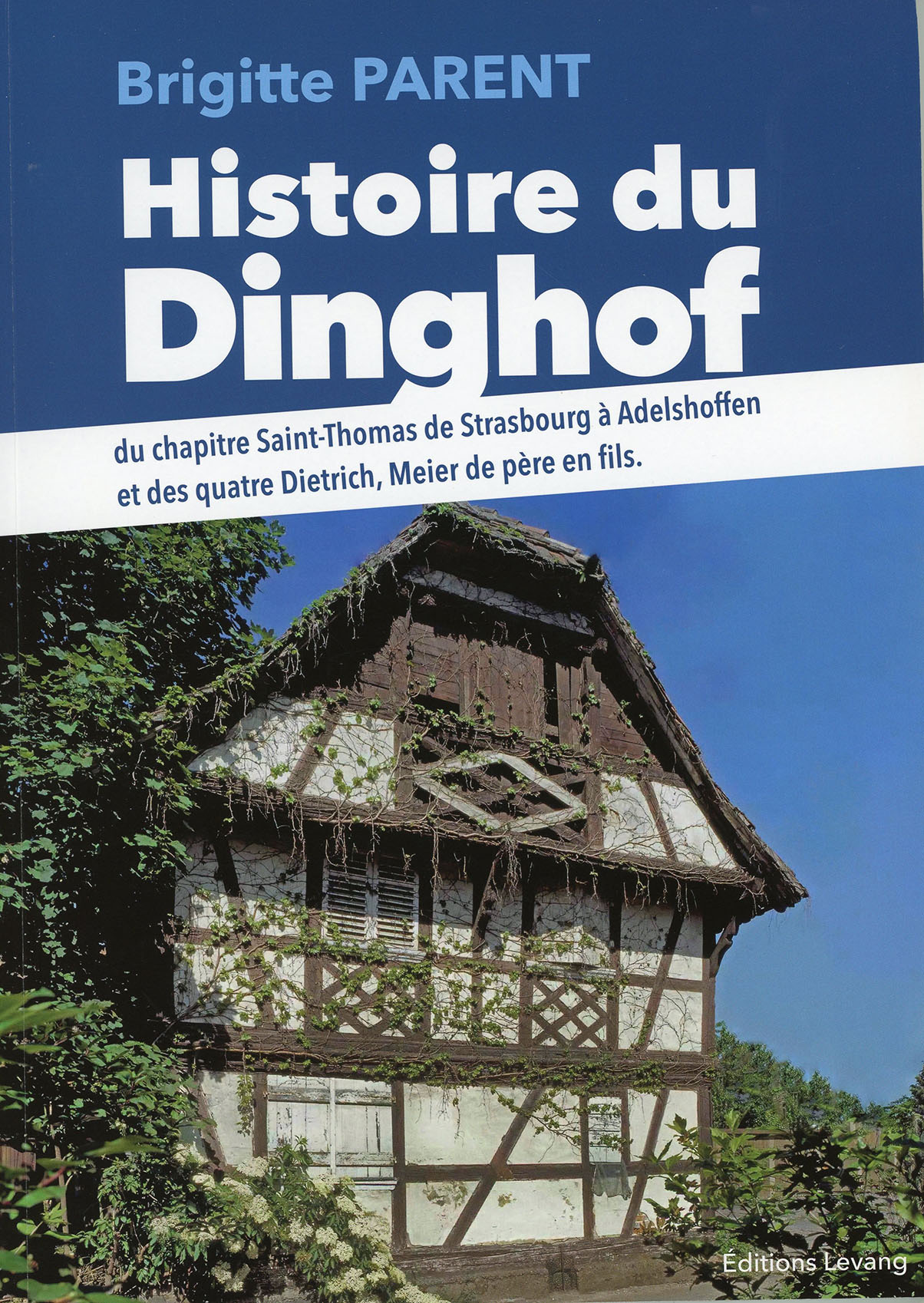

1525 – Dictionnaire de la guerre des paysans. En Alsace et au-delà

Sous la direction de Georges Bischoff. Éditions La Nuée Bleue, Strasbourg, 2025. Prix : 35 €

466 pages, 147 notices, 26 contributeurs (historiens, archivistes, membres de sociétés savantes, archéologues) pour une somme de connaissances – parfois inédites – sur un sujet particulier de l’histoire alsacienne, mais aussi allemande et lorraine, en cette année du 500e anniversaire de la « Guerre des Paysans ». Sous la direction de Georges Bischoff, l’association « Alsace 1525-2025 » (qui coordonne les nombreuses initiatives régionales) et la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, avec le soutien du Crédit Mutuel et des collectivités territoriales, ont réussi à mener à bien un projet éditorial ambitieux avec la publication d’une somme remarquable sur ce « monument majeur de l’histoire régionale » qu’est la Guerre des Paysans.

En 1524-1525, l’Alsace prend place, en effet, dans le vaste mouvement qui, de la Saxe aux Vosges, entraîne un soulèvement inédit et coordonné des campagnes, qui prône, avec les « XII articles » adoptés à Memmingen, une société nouvelle plus égalitaire, fondée sur la fraternité chrétienne. Ce mouvement structuré autour de plusieurs personnalités et l’organisation quasi-militaire qui suit le « congrès de Molsheim », voit Érasme Gerber devenir le chef de l’armée paysanne. De nombreux monastères sont pris et saccagés du nord au sud de la région, à Wissembourg, Neubourg, Marmoutier, Altorf, Ebersmunster, Altkirch, Lucelle… La répression est sanglante, menée par l’armée du duc Albert de Lorraine et la répression judiciaire qui suit n’en est pas moins féroce.

L’ouvrage débute par une introduction de G. Bischoff, complétée par une chronologie détaillée et fort bienvenue des nombreux événements et une analyse fouillée des « XII articles ». Cette entreprise collective, comme l’Alsace sait parfois en produire, présente aussi une particularité intéressante ; elle se présente sous la forme d’un dictionnaire, ce qui constitue une excellente idée pour entrer dans un sujet aux multiples facettes. Si la majorité des notices de A à Z sont classiques, consacrées aux personnages et aux lieux, on y trouve aussi de nombreuses informations plus inattendues, mais parfaitement pertinentes : sur les drapeaux, les femmes, la bande dessinée, le Chant de Rosemont, les fouilles de Châtenois, Joselmann de Rosheim, les sonorités, les vêtements, les lansquenets et même… Mathias Grünewald !

Il s’agit donc, comme vous l’aurez compris, d’une somme indispensable à lire et à consulter et un état de la question original, qui s’impose, sans conteste, comme un ouvrage de référence au milieu des nombreux articles, livres et autres écrits qui ont marqué depuis le XIXe siècle l’historiographie de la Guerre des Paysans. La présentation générale de l’ouvrage, le format original adopté par l’éditeur (25 x 22 cm), les diverses cartes de synthèse et la riche iconographie qui illustre chaque notice rendent la consultation de cette très instructive « somme » de 466 pages particulièrement agréable à consulter et ce n’est là pas le moindre de ses attraits.

Compte rendu de Bernadette Schnitzler

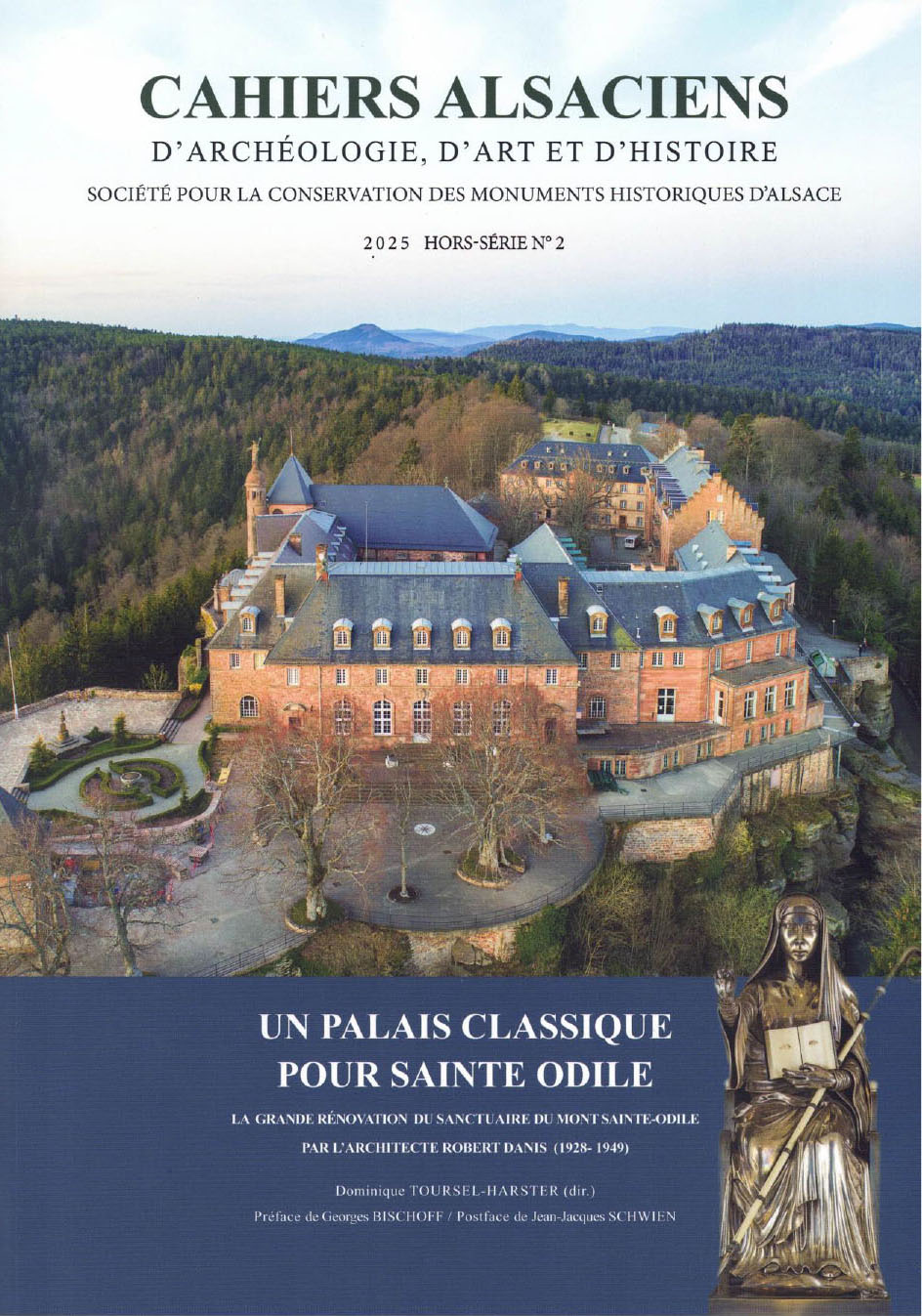

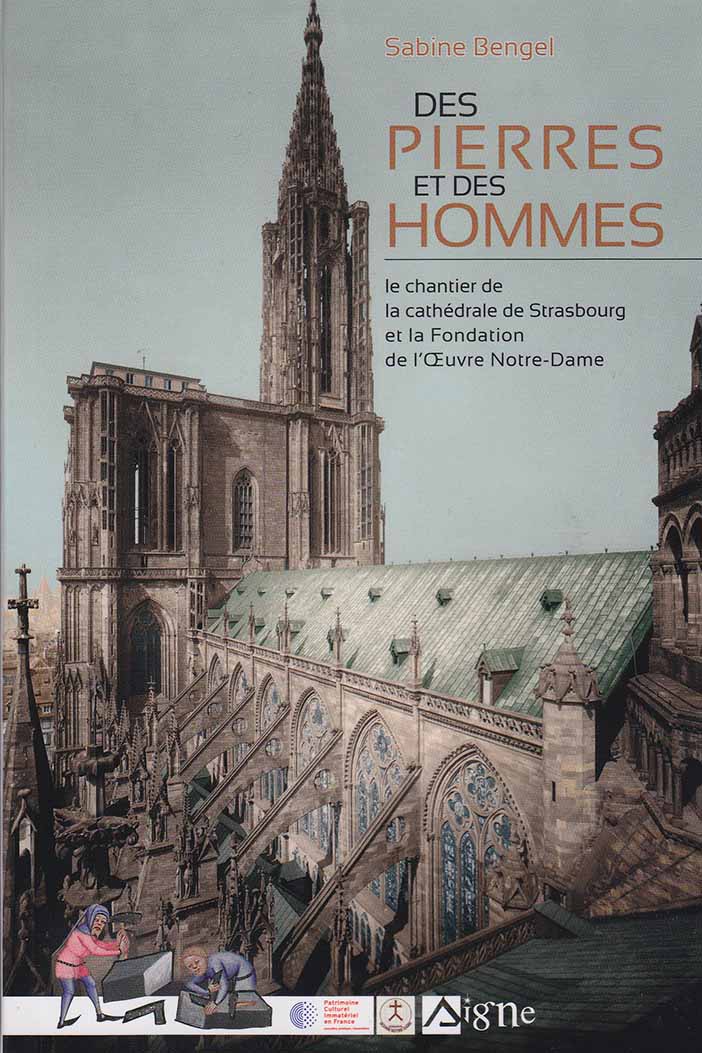

Un palais classique pour sainte Odile - La grande rénovation du sanctuaire du Mont Sainte-Odile par l’architecte Robert Danis

Un ouvrage Hors-série n° 2 des Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire, par Dominique TOURSEL-HARSTER (dir.)

En 1853, la Mense épiscopale acquiert le sanctuaire du Mont Sainte-Odile, un couvent classique intégrant un noyau médiéval originel. Au fil des décennies, l’évolution rapide du site engendre de nombreux ajouts architecturaux. Après 1920, le développement conjoint du pèlerinage et du tourisme génère un nombre croissant de fidèles et de visiteurs. Plus avertis, familiers d’autres sites cultuels nationaux et internationaux, ils émettent des critiques à l’encontre d’un assemblage de bâtisses devenu hétéroclite et inadapté.

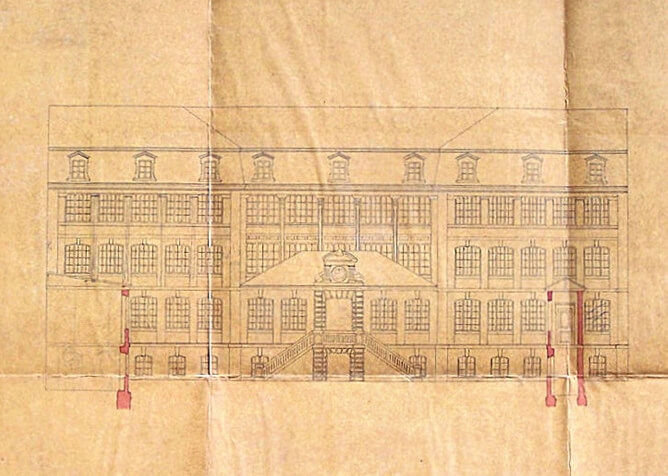

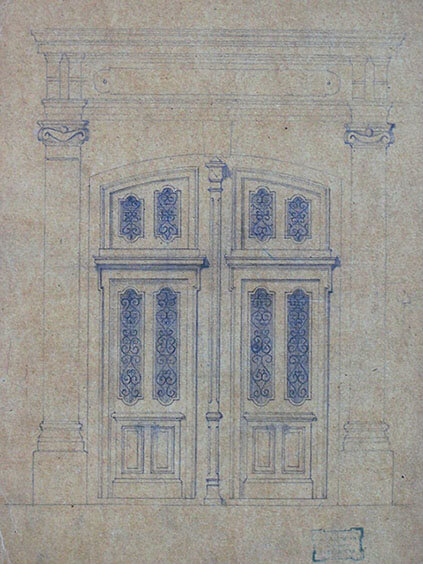

C’est dans ce contexte et en référence au cadre architectural classique des Prémontrés que s’est opéré le dernier en date des grands remaniements de la montagne sainte du catholicisme alsacien. Cette rénovation intégrale du sanctuaire (1928-1949) a été décidée par l’évêque de Strasbourg, Mgr Charles Ruch, selon un programme élaboré par l’architecte parisien des Monuments historiques Robert Danis, futur Directeur des Beaux-Arts.

L’ouvrage analyse son processus créatif au sein d’un programme d’art homogène. Danis questionne non seulement l’architecture et les espaces paysagers, mais renouvelle aussi les décors intérieurs, souvent inspirés de l’Hortus Deliciarum : fastueuses mosaïques et vitraux de Franc Danis, peintures murales de Robert Gall, chemins de croix par Charles Spindler et Léon Elchinger, sans compter le tombeau de sainte Odile et quelques prestigieuses pièces d’orfèvrerie. Ainsi rénové, le sanctuaire, témoin d’un principe de restauration propre à son époque, se présente-t-il comme une œuvre d’art totale à déclinaisons classiques qu’il importe aujourd’hui de pérenniser.

ISBN : 0575-0385 -204 pages, nombreuses illustrations

Prix de vente public : 25 € (+ frais de port : France 12 € / Europe : 15 €)

----------------------------------------------------------------------------

Pour commander l’ouvrage : merci de nous écrire sur le site de web de la SCMHA.

Une facture sera établie pour toute commande.